Une étude de sol rigoureuse constitue la pierre angulaire de fondations solides. Ignorer cette étape peut entraîner affaissements, fissures ou instabilités, compromettant la sécurité et la longévité de votre bâtiment. Adopter des méthodes précises et interpréter correctement les résultats assure une structure adaptée à chaque type de terrain. Découvrez nos conseils pour optimiser cette étape cruciale et bâtir sur des bases réellement fiables.

Importance de l’étude de sol pour des fondations solides

Une étude de sol est indispensable avant de démarrer tout projet de construction. Elle permet de connaître précisément la nature du terrain, sa composition et sa capacité à supporter des charges. Sans cette étape cruciale, les risques d’affaissement, de fissures et d’instabilités structurelles augmentent considérablement, mettant en danger la sécurité du bâtiment et de ses occupants.

A lire en complément : Top services de serrurerie en urgence à bourget-du-lac

L’analyse géotechnique apporte des informations essentielles pour adapter les fondations aux caractéristiques du sol. Par exemple, un sol argileux nécessitera des techniques spécifiques pour prévenir le tassement différentiel, tandis qu’un terrain sableux demandera une approche différente pour assurer la stabilité. En effet, les différences de nature et de comportement du sol influencent directement la conception et la durabilité des fondations.

L’impact positif d’une étude de sol bien réalisée se reflète dans la longévité de la construction. En identifiant les zones à risque et en proposant des solutions techniques adaptées, cette analyse protège le bâtiment contre les mouvements du terrain à court et long terme. Pour ceux qui souhaitent approfondir cette étape clé, l’étude G5 et les diagnostics spécifiques comme les fissures sont à considérer, comme détaillé ici : https://novinntec.fr/etude-g5-diagnostic-fissure/.

Sujet a lire : Isolation extérieure : efficacité et économies d'énergie garanties

Ainsi, l’étude de sol n’est pas une simple formalité mais une garantie de stabilité et de sécurité, que tout porteur de projet doit absolument intégrer dans sa phase préparatoire.

Techniques et méthodes pour réaliser une étude de sol efficace

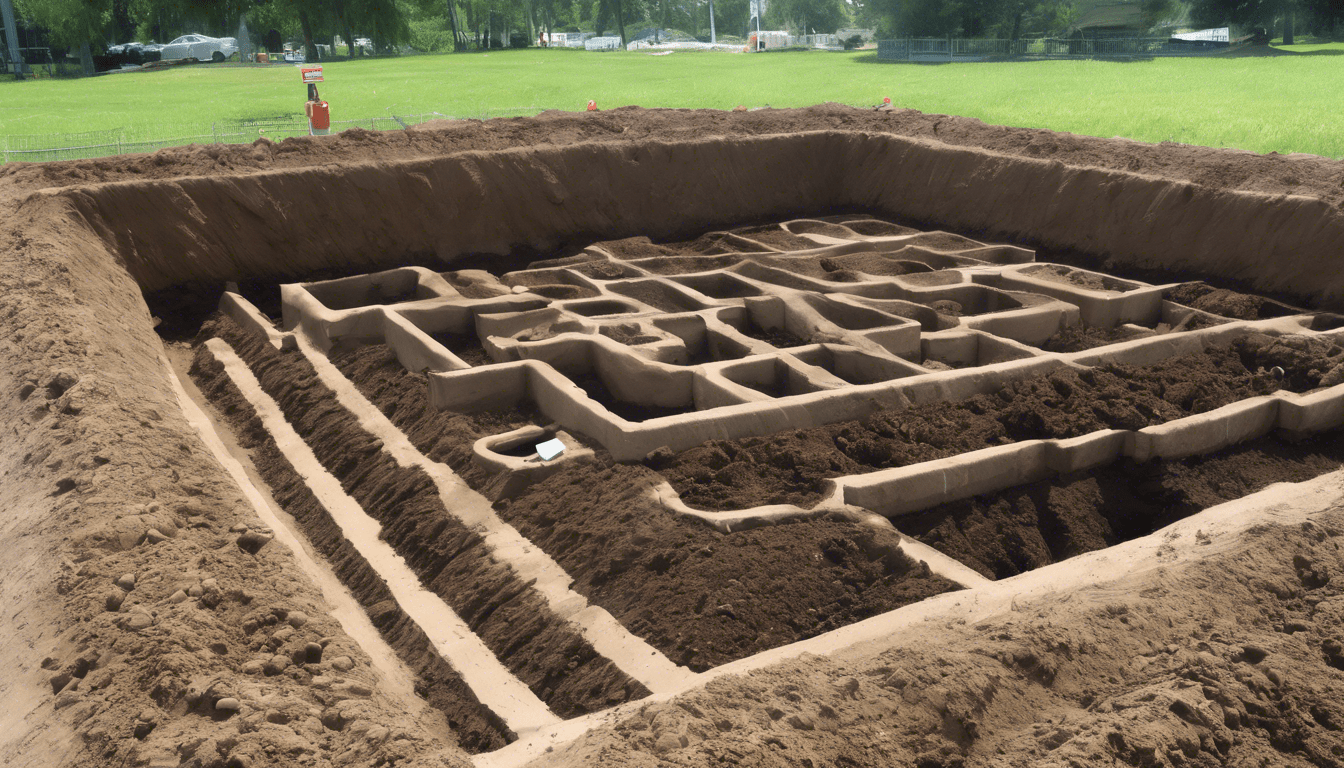

Réaliser une étude de sol efficace repose avant tout sur une méthodologie rigoureuse, qui garantit une compréhension précise des caractéristiques du terrain. Le point de départ consiste en l’exploration du site et le prélèvement d’échantillons représentatifs. Cette étape cruciale permet de récolter des informations directes sur la nature du sol. Des forages sont réalisés à différents points pour extraire les échantillons, en veillant à respecter la profondeur selon la nature du projet. Ces prélèvements facilitent une analyse variée et fine, indispensable pour un diagnostic fiable.

Parmi les tests géotechniques courants, on retrouve l’usage du pénétromètre qui mesure la résistance du sol in situ. Ce test aide à évaluer la portance et la compacité du terrain, deux critères essentiels pour choisir les fondations appropriées. En complément, des essais en laboratoire, comme la compression triaxiale ou l’analyse de la plasticité, précisent la capacité du sol à supporter les charges. Ces méthodes contribuent à élaborer un diagnostic G5 solide, crucial pour prévenir les fissures et maintenir la stabilité des constructions.

L’analyse granulométrique et la composition du sol ouvrent une autre fenêtre sur les propriétés du terrain. Cette analyse détermine la répartition des particules (sables, limons, argiles), influençant la perméabilité, la résistance et le comportement face à l’eau. Comprendre ces paramètres est fondamental, notamment lorsqu’on réalise une étude de sol G5, étape décisive pour garantir la sécurité et la durabilité des fondations. Pour approfondir ces méthodes, consultez cette ressource détaillée sur l’étude G5 et le diagnostic fissure.

Critères déterminants pour choisir la meilleure étude de sol

Pour garantir la solidité et la durabilité d’un projet de construction, il est essentiel de choisir une étude de sol rigoureuse et adaptée. Un des premiers critères déterminants est la prise en compte des paramètres géologiques et hydrogéologiques. Ces éléments permettent d’évaluer la nature exacte du terrain, la présence éventuelle d’eau souterraine et les risques liés aux mouvements de terrain. Sans cette analyse précise, les fondations peuvent être compromises, entraînant des fissures ou des affaissements.

La fréquence et la profondeur des sondages représentent un autre critère clé. Une étude de sol optimale inclut des sondages réguliers et suffisamment profonds pour couvrir toute la zone d’implantation. Par exemple, un diagnostic insuffisant ou trop superficiel pourrait passer à côté d’une couche de sol instable, ce qui est un risque majeur pour la stabilité. La profondeur des sondages dépendra directement du type de construction envisagée, avec des exigences différentes selon qu’il s’agisse d’une maison individuelle ou d’un bâtiment plus complexe.

L’interprétation des résultats constitue enfin la pierre angulaire de toute étude sérieuse. Le rapport doit analyser de manière précise les données recueillies pour proposer des recommandations adaptées au projet spécifique. Cette étape inclut l’évaluation des risques potentiels tels que les contraintes liées aux mouvements du sol ou la capacité portante. Une bonne interprétation permet non seulement d’éviter des problèmes techniques, mais aussi d’optimiser les coûts en adaptant les fondations à la réalité géologique du terrain.

Pour approfondir la compréhension des critères techniques et assurer un diagnostic fiable, il est conseillé de consulter des ressources spécialisées, comme https://novinntec.fr/etude-g5-diagnostic-fissure/, qui détaille les étapes clés pour garantir des fondations solides. Prendre en compte ces critères, c’est s’assurer d’une étude géotechnique efficace et sécurisée.

Conseils pour optimiser l’utilisation des résultats de l’étude de sol

Pour tirer pleinement avantage d’une étude de sol G5, une interprétation précise des données est essentielle. Ces résultats permettent de définir clairement le type de fondation adapté au terrain, en prenant en compte la nature géologique, la portance et la présence éventuelle de fissures. Par exemple, sur un sol argileux sensible aux variations de volume, les fondations profondes ou semi-profondes seront souvent privilégiées, tandis que des sols stables peuvent supporter des fondations superficielles.

Adaptez ensuite les techniques de construction en fonction des spécificités du sol. Cela inclut le choix des matériaux, la méthode de mise en œuvre et les précautions à prendre pour éviter tout affaissement ou tassement différentiel pouvant compromettre la stabilité de l’ouvrage. Pour cela, il est crucial d’intégrer les recommandations issues de l’étude G5 dès la phase de conception pour limiter les surcoûts et risques futurs.

Enfin, collaborer avec des experts géotechniques facilite la compréhension des résultats et leur application concrète. Ces professionnels interprètent les données souvent complexes et proposent des solutions techniques fiables pour garantir la durabilité des constructions. Leur expertise permet aussi d’anticiper les ajustements nécessaires lors de l’exécution des travaux.

07. Paragraphes pour approfondir l’impact de l’étude de sol dans la construction

L’étude de sol dans la construction est primordiale pour prévenir les risques liés à l’instabilité du terrain, notamment l’affaissement et le tassement différentiel. Ces phénomènes peuvent compromettre la solidité des fondations si l’analyse initiale est négligée. Pour anticiper ces risques, on utilise des techniques comme le sondage géotechnique, qui identifie les variations de densité et la présence de poches d’air ou d’eau dans le sol. Cette démarche permet de concevoir des fondations adaptées qui minimisent les risques de mouvement, assurant ainsi la pérennité des ouvrages construits.

La composition du sol joue un rôle essentiel dans le choix des matériaux employés. Par exemple, un sol argileux, connu pour sa faible portance et son exposition au gonflement, impose souvent l’utilisation de matériaux spécifiques ou renforcés pour limiter les déformations. À l’inverse, un sol sablonneux demande parfois des techniques de stabilisation différentes. L’étude de sol fournit ainsi des indications précises pour prioriser certains matériaux en fonction de la stabilité et de la portance, ce qui optimise à la fois les coûts et la sécurité.

Sur le plan réglementaire, respecter les normes en matière d’étude de sol est indispensable. La conformité aux certifications garantit que les analyses ont été effectuées selon des procédures rigoureuses, assurant la sécurité et la durabilité des constructions. Les normes imposent notamment la réalisation d’études préalables dans les zones à risque, et leur documentation exhaustive pour le suivi. En respectant ces règles, on évite des désagréments coûteux et on s’assure que les fondations reposent sur des bases validées. Pour approfondir ces aspects, consulter une ressource spécialisée comme https://novinntec.fr/etude-g5-diagnostic-fissure/ peut être très utile.